地震发生的本质是断层的滑动失稳。断层滑动有两种端元方式:可以被地震学和测地学仪器同时监测到的有震滑动(通过断层快速破裂释放能量)和只能被测地学仪器监测到的无震滑动(通过断层蠕滑缓慢释放能量)。二者在断层面的时空分配方式和比例不仅控制了板块运动长时间尺度的动力学过程,还直接影响短时间尺度的地震能量释放强度和频率。因此厘清二者的时空关系,是深入理解地震动力学过程的基础和提升地震危险性评估水平的关键。

以往大量自然观测和摩擦实验表明,这两种滑动方式物理上分别受控于速度弱化(即断层滑动越快有效摩擦系数越小)和速度强化(即断层滑动越慢有效摩擦系数越大)两种摩擦行为模式。这两种摩擦行为受控于短期内恒定的系统温压结构和断层泥性质,彼此在机制上互斥,空间分布上相对独立。因此,理论上同一断层短期内不能交替进行有震和无震滑动,是地震科学家普遍接受的共识。此外,在具复杂几何形态(如已俯冲的海山、洋脊)的俯冲断层系统中(后文简称海山俯冲系统),断层应力和孔隙压状态可能遭受显著扰动,进而显著影响其地震活动性。然而,一方面,海山相关的历史地震,或震源位置远离陆地或时代久远,现代仪器观测约束能力有限,甚至缺乏观测;另一方面,现有的数值和物理模拟结果分歧较大,既有研究指出海山增强断层破裂风险,也有研究认为海山阻碍大地震的发生,因此,“海山型地震”的运动学状态和相关动力学机制目前都存在较大争议。

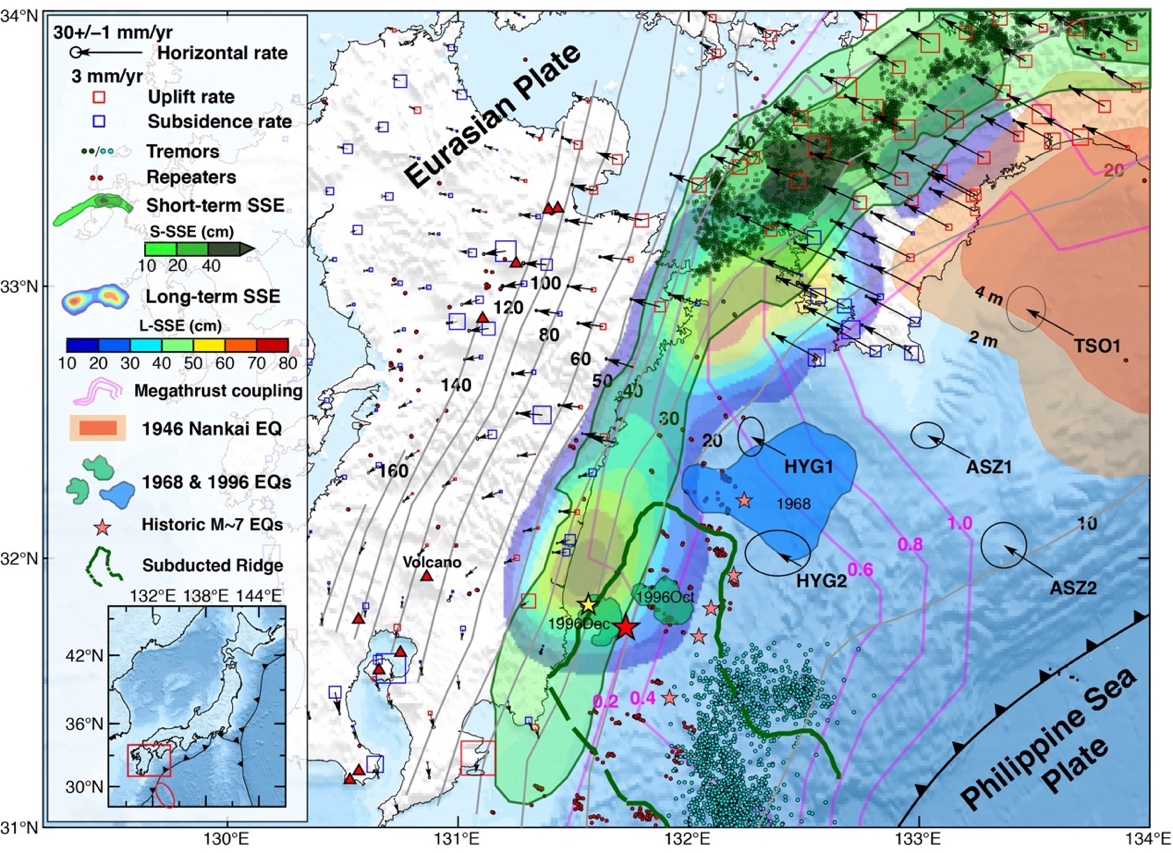

作为海山俯冲构造的经典区域之一,日本西南日向滩俯冲带位处菲律宾板块与欧亚板块的汇聚边界,有着正在俯冲、海底地形显著的九州-帕劳洋脊(图1),是距中国大陆近、地震活动频繁的板块边界,长期为全球地震科学家所关注。2024年8月8日该地区俯冲洋脊内发生了Mw7.1级低角度俯冲型地震(图1,红色五角星),5个月后该地震临近又发生另一个近7级地震(图1,黄色五角星),形成“双震”。两次地震及期间产生的三维地表形变场被该地区的全球导航卫星系统(GNSS)台网所连续观测。该GNSS观测网在过去二十年经历多次台网加密,是全球观测精度和覆盖密度最高的观测系统之一。加之该区域密集的高质量地震台网(如Hi-net宽频带台网),能快速提供高精度区域地震目录。测地学和地震学两种观测网联合观测为深入揭示此次“海山型地震”的断层滑动时空演化过程提供了数据基础。

图1 日本日向滩俯冲带地震构造背景图。红色五角星和黄色五角星分别代表2024年和2025年地震震中位置,背景图里绿色粗线和左下角小插图里红色椭圆代表九州-帕劳洋脊的空间范围

虽然2024年7.1级地震的规模在俯冲带中并不突出,但其震源靠近陆地,可能是20世纪90年代以来的空间测地学时代首个以极高分辨率监测到的“海山型地震”。该事件的发生将不仅有助于进一步理解断层有震和无震滑动机理,还将可能具有“经典的”厘清“海山型地震”动力学机制的科学价值。据此,中国科学院地质与地球物理研究所岩石圈演化与环境演变全国重点实验室岩石圈演化动力学学科组团队,李绍阳特聘研究员和陈凌研究员带领硕士研究生张小龙组成研究小组,联合地震学和测地学数据,对该地震相关有震和无震断层滑动展开了系统性研究。为充分发挥高精度GNSS台网的数据优势,研究团队整合过去几十年地球物理学对该地区的结构和物性认识,以及高精度陆地和海底地形,构建了高精度三维有限元模型,力图获取更真实的断层滑动分布和动态演化过程。进一步,团队通过引入“地震矩约束”压制有震滑动反演中的多解性问题、构建断层面上的余震时空目录对震后断层无震滑动演化进行独立验证、以及综合对比全球不同海山俯冲带地震活动性特征等方法和思路创新,取得以下关键发现:

(1)有震和无震滑动核心区域重叠,且短时间内能动态转换。在2024年地震发生后的前30天,余滑主要集中于破裂区内,并与余震空间分布一致(图2)。余滑反演中若强行设定破裂区内“静止”,将导致数据拟合残差系统性升高(图3),说明GNSS观测明确支持破裂区内存在震后无震滑动。同时,余滑与余震高度一致的时空协同演化特征也进一步证明有震与无震滑动区域的重叠。2024年地震5个月后,研究区再次发生Mw 6.8级地震,其震源位于前次地震的主要余滑区域(图2)。综合这些研究结果表明日向滩俯冲大断层运动学上在数月内交替进行了有震和无震滑动,动力学机制上快速完成了有震和无震的动态转换。

图2 2024年地震后50天余滑和余震随时间的演化过程。(a-e)黑色大小实线椭圆分别代表2024年和2025年地震的核心破裂区;(f)颜色渐变的绿色椭圆和圆点分别代表余滑和余震的时空演化过程

图3 2024年地震后前一个月内,有约束(a-c)和无约束(d-f)的余滑反演残差分布。绿色和棕色色块分别代表2024年和2025年地震的核心破裂区

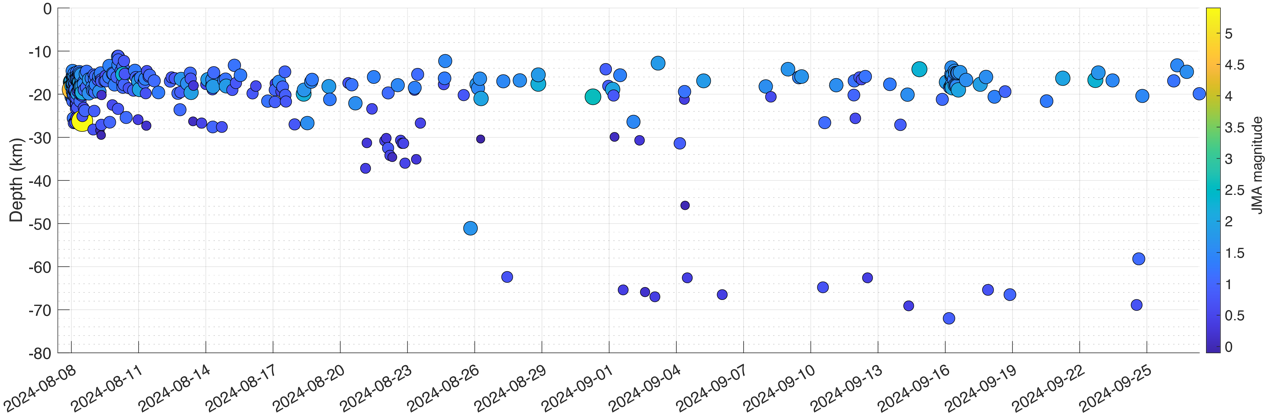

(2)断层60公里以深出现超深余滑。在2024年地震发生约一个月后,余滑从主要破裂区沿断层面向西北方向更深部迁移,最终延伸至60–80 km深度(图2)。这一超深无震滑动区与历史上观测到的长期与短期慢滑移事件区域(图1)高度重合,且在相应深度同步记录到M0-2级的小震活动(图4)。这种超深余滑可能部分反演了主震后地幔楔角的瞬态粘弹性松弛过程。同时,浅部余滑向深部迁移可能打破了原本的封闭的流体通道,从而诱发深部断层再次滑动,并使得断层深部零散的叶蛇纹石块体产生超深微震。

图4 2024年地震后50天内俯冲断层上的余震随时间和深度演化。主震后约1个月,深部60-80 km出现小震

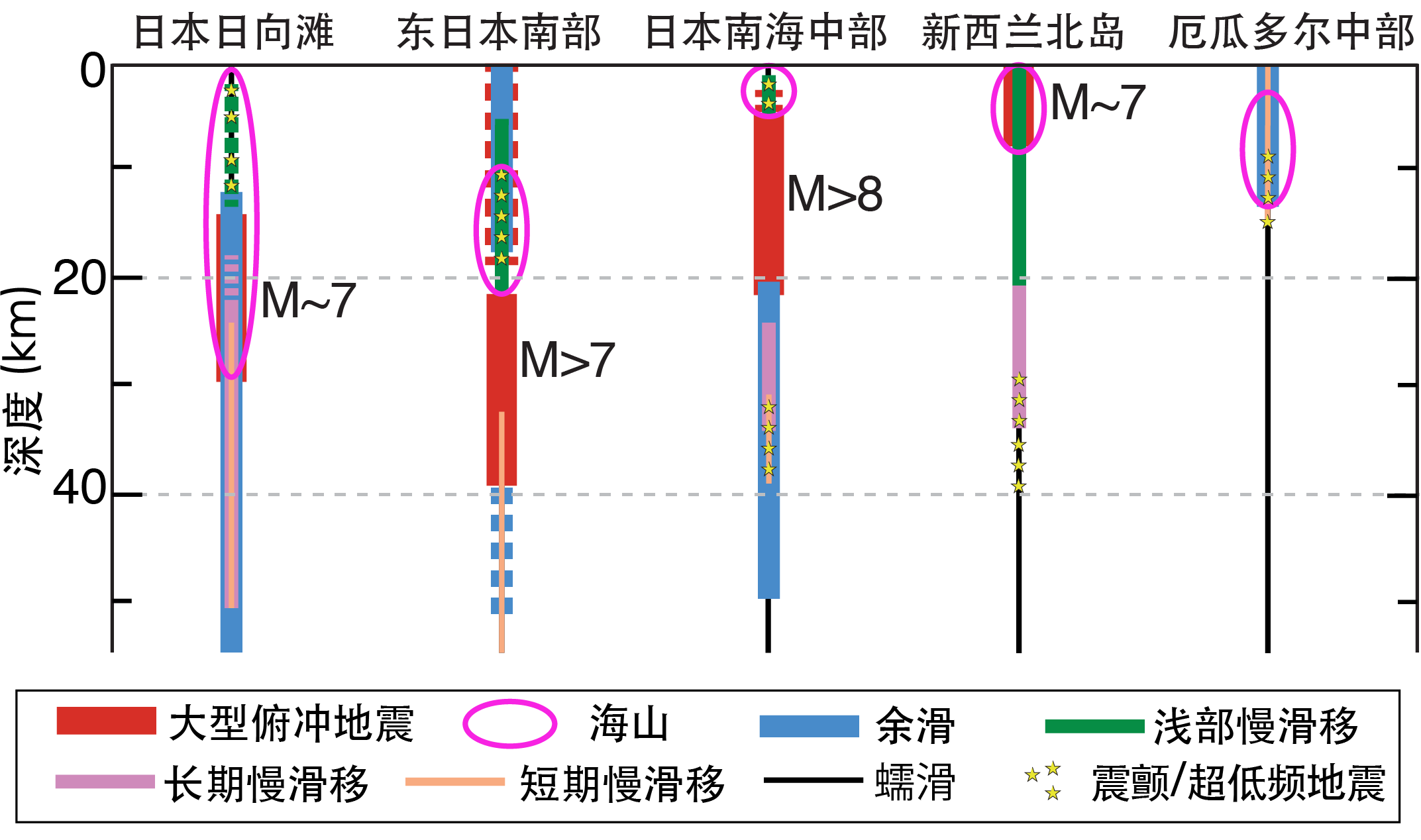

(3)全球不同海山俯冲系统断层的地震活动性存在显著差异。综合对比全球所有典型具备海山的俯冲带(图5),发现不同区域的断层滑动模式随深度呈现出多样性:有的破裂发生于海山下倾端,有的贯穿海山,还有的区域滑动以无震滑动为主,缺少地震活动。这种滑动模式多样性说明海山的动力学作用并非简单的增强或阻碍破裂,而是受到当地构造背景、热力学条件等进一步协调。

图5 全球海山俯冲系统地震活动性异同(粉红色圆圈代表海山位置,红色实线为有震滑动行为,其它颜色实线代表多种无震滑动行为,虚线表示具有一定的不确定性)

综上所述,日本日向滩俯冲带M7级双震作为现代空间测地学时代首次以高精度观测到的海山型地震,该研究通过整合三维有限元数值模型,联合地震学和测地学数据反演断层有震和无震滑动的时空演化过程,发现了在海山参与下的俯冲大断层能在数月时间尺度内发生有震与无震滑动的动态转换。如何进一步在动力学上解释该现象,对数值模拟、实验研究和野外地质学观察均提出了新的挑战。研究团队认为,未来需在全球范围内包括俯冲断层和大陆走滑断层系统,系统调查复杂断层几何结构对断层有震和无震滑动模式的调控作用。同时,在地震预警与风险评估中纳入滑动模式短时间内动态转换的可能性,能进一步提升对地震灾害风险的科学认知和防范能力。

研究成果发表于国际学术期刊EPSL(张小龙,李绍阳*,陈凌.Unexpected megathrust slip evolution revealed by the 2024 Mw 7.1 and the 2025 Mw 6.8 Hyuga-nada earthquakes in southwest Japan. [J]. Earth and Planetary Science Letters,2025,662: 119384. DOI: 10.1016/j.epsl.2025.119384.)。研究得到国家重点研发计划项目(2023YFF0803200)和国家自然科学基金(42288201)资助。